schauvorbei: Wien gilt als eine der lebenswertesten Städte der Welt. Welche Rolle spielt leistbares Wohnen dabei?

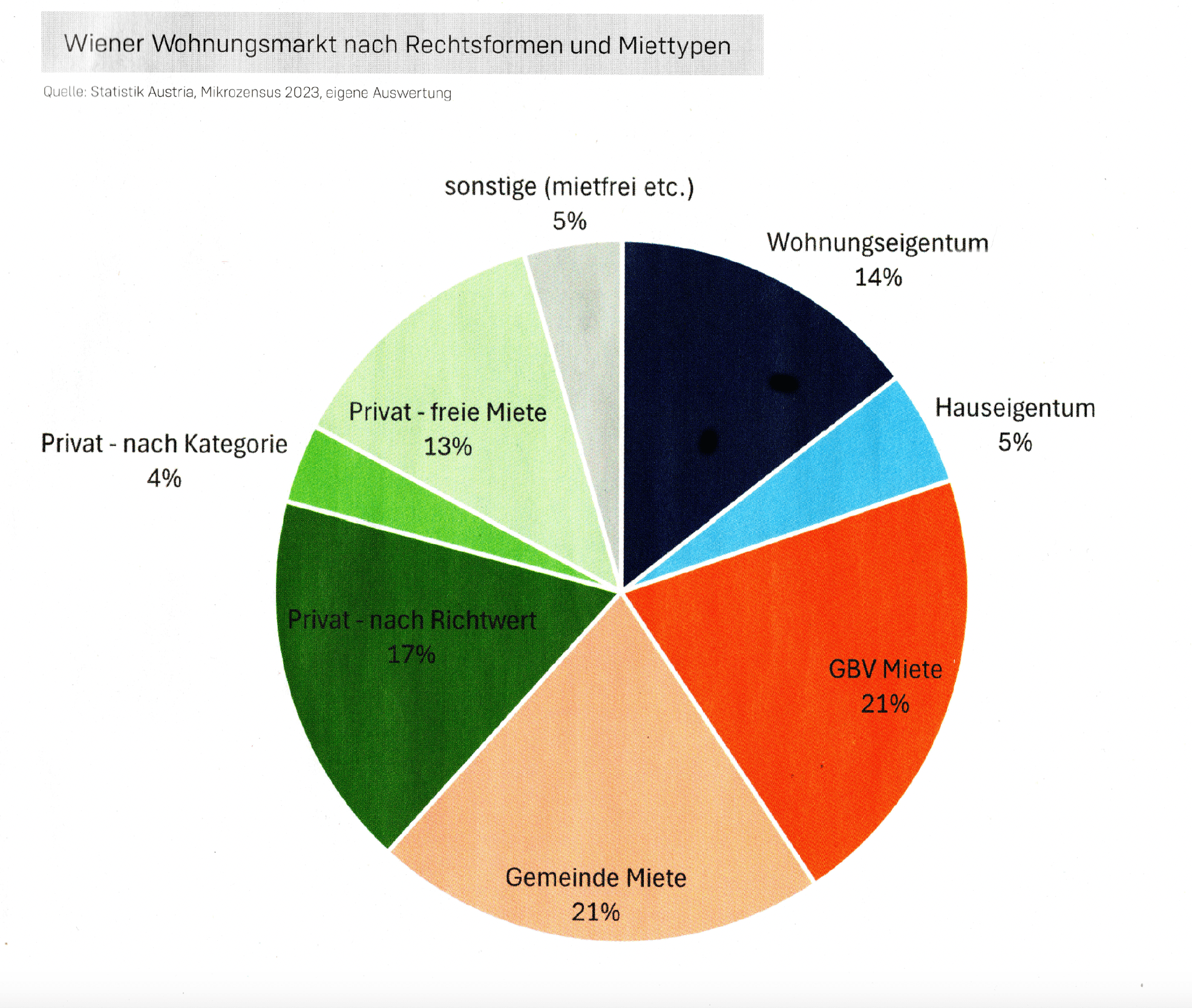

Gerald Ebner: Leistbares Wohnen ist für uns als gemeinnütziges Wohnbauunternehmen von entscheidender Bedeutung. Es ermöglicht allen Menschen, unabhängig von ihrem Einkommen, ein gutes Leben in Wien zu führen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in geförderten oder kommunalen Wohnungen. Dies schafft Stabilität, Vielfalt und ein starkes soziales Miteinander. Leistbarer Wohnraum ist nicht nur sozial wichtig, sondern bildet auch die Grundlage für wirtschaftliche Sicherheit und Lebenszufriedenheit.

Die Mieten in Altbau-, Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen wurden vorübergehend eingefroren. Welche Folgen hat die Mietpreisbremse für gemeinnützige Bauträger?

Rund 60 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben bereits eine Mietpreisbegrenzung in irgendeiner Form. 21 Prozent der Mietwohnungen in Wien sind gefördert und Gemeindewohnungen sind noch günstiger. Gemeinnützige Wohnungen sind stark nachgefragt, und die Wartelisten sind vielfach überzeichnet. Dies führt zu überproportional steigenden Preisen im freien Markt. Die Miete setzt sich aus Darlehen bzw. Grundmiete, Betriebskosten und Instandhaltungsrücklage zusammen. Mit der Mietpreisbremse entstehen für uns zwei Probleme: Die Instandhaltungsrücklage wurde nicht an die Inflation angepasst, was uns künftig bei den Sanierungen und bei der Dekarbonisierung schaden wird. Außerdem ist die Grundmiete nach Rückzahlung des Darlehens gedeckelt, wodurch uns Mittel für den Neubau fehlen. Faktisch werden die günstigsten Wohnungen gebremst, die teuren aber nicht. Damit trifft die Regelung ausgerechnet jene, die leistbaren Wohnraum anbieten.

Das österreichische Modell stützt sich stark auf gemeinnützige Bauträger. Warum ist es so erfolgreich?

Gemeinnützige Bauträger arbeiten nicht gewinnorientiert, und Überschüsse bleiben im System. Wir sind nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz verpflichtet, leistbare Wohnungen zu errichten und wirtschaften kostendeckend. Anders als in Deutschland gibt es diese gesetzliche Verpflichtung in Österreich noch. Das Ergebnis sind hochwertige Wohnungen zu fairen Mieten, die auch nach vielen Jahren stabil bleiben. Weil wir unsere Wohnungen nicht verkaufen, sondern im Bestand halten, entsteht dauerhafter leistbarer Wohnraum statt kurzfristiger Spekulationsobjekte.

Wie funktioniert geförderter Wohnbau in Wien?

Neue Projekte müssen über die Widmungskategorie „Geförderter Wohnbau“ zu zwei Dritteln gefördert sein, während ein Drittel von gewerblichen Bauträgern oder gewerblichen Töchtern von gemeinnützigen Bauträgern frei finanziert gebaut werden dürfen. Für Grundstücke für den geförderten Wohnbau gilt eine Preisobergrenze pro Quadratmeter, was sich positiv auf die Wohnungsmiete auswirkt. Gewinne aus dem gewerblichen Tochterunternehmen fließen ins Mutterunternehmen zurück und finanzieren weitere geförderte Projekte.

Wie verzahnen sich Stadtplanung und geförderter Wohnbau?

Wir arbeiten eng mit der Stadt zusammen. Bereits in der Planungsphase wird ein hoher Anteil geförderter Wohnungen festgelegt, ergänzt durch Grünflächen, Infrastruktur und gute Anbindung. Das Wiener Vier-Säulen-Modell (Ökonomie, Ökologie, Architektur, Soziale Nachhaltigkeit) garantiert leistbare Mieten, hohe Qualität, Nachhaltigkeit und soziale Durchmischung. Diese soziale Durchmischung ist für uns Gemeinnützige besonders wichtig. Grob 80 Prozent der Wiener haben aufgrund ihres Einkommens Anspruch auf eine geförderte Wohnung. Anders als in Frankreich, wo günstige Wohnungen nur an die untersten sozialen Schichten vergeben werden, entstehen bei uns Stadtteile, in denen Menschen gerne wohnen.

Kürzlich hat die Wohnbaudelegation HOUS des Europäischen Parlaments Wien besucht. Was haben die Abgeordneten gelernt und wollen sie ähnliche Mechanismen in ihren Ländern prüfen?

Das Europäische Parlament hat eine einjährige Sonderdelegation gegründet, um europaweite Vorschläge für konkrete und umsetzbare Lösungen für die Wohnraumkrise zu finden. Der Sonderausschuss HOUS hat den Auftrag, die Ursachen der aktuellen Wohnraumkrise gründlich zu untersuchen und konkrete, umsetzbare Lösungen auf europäischer Ebene vorzuschlagen.

In vielen Städten der EU gibt es wenig sozialen Wohnbau – anders in Wien: Hier leben zwei Drittel der Bevölkerung in geförderten oder kommunalen Wohnungen – das ist in Europa einzigartig. Gemeinnützige Bauträger und stabile Finanzierungsmodelle dämpfen die freien Mieten. Allerdings muss man berücksichtigen, dass der Begriff „social housing“ im Rest der EU und anderen Ländern etwas anderes ist als leistbarer und gemeinnütziger Wohnbau bei uns. „Social housing“ bedeutet dort Unterstützung der ärmsten Schichten.

Teil des Besuchs der Wohnbaudelegation war die Besichtigung zweier Wohnbauten des ÖVW am Nordbahnhof. Inwieweit können diese als Best-Practice-Modelle für geförderten Wohnbau dienen?

Die beiden Projekte am Nordbahnhof stehen für moderne Quartiersentwicklung: soziale Durchmischung, großzügige Gemeinschaftsflächen, eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr, begrünte Höfe und nachhaltige Mobilität ohne Stellplatzpflicht. So verbinden wir leistbares Wohnen, Klimaschutz und urbanes Leben.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) spielt bei der Finanzierung des geförderten Wohnbaus eine wichtige Rolle. Wie profitieren Sie als Bauträger davon und vor allem: Wie profitieren die Mieter?

Die Finanzierung über die Europäische Investitionsbank ermöglicht uns, langfristige Kredite zu besonders günstigen Konditionen aufzunehmen. Der wichtigste Effekt ist aber für die Mieterinnen und Mieter spürbar – denn die günstigen Finanzierungskosten wirken sich direkt auf die Mieten aus. Sie bleiben dauerhaft leistbar, ohne Abstriche bei Qualität oder Nachhaltigkeit. So können wir gemeinsam mit der EIB nicht nur Wohnraum schaffen, sondern Zukunftssicherheit für die Bewohnerinnen und Bewohner bieten. In den letzten Jahren konnten bereits 1.750 Wohnungen in Kooperation mit der EIB errichtet werden.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit bei den geförderten Projekten des ÖVW?

Nachhaltigkeit ist für uns kein Zusatz, sondern ein integraler Bestandteil jedes geförderten Projekts. Wir denken dabei nicht nur an energieeffiziente Bauweise und erneuerbare Energien, sondern auch an die langfristige Werthaltigkeit und Nutzbarkeit unserer Gebäude. Neubauten werden an die Fernwärme angeschlossen oder über alternative Systeme dekarbonisiert. Auch im Bestand wollen wir fossile Heizungen ersetzen, etwa durch Fernwärme oder Wärmepumpen. Bei der Umstellung der Heizsysteme in den Wohnungen sind wir jedoch von der Zustimmung der Mieter und Mieterinnen abhängig. Unsere bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Teil unserer Bewohner kein Interesse an einer Heizungsumstellung und Dekarbonisierung hat. Noch rund 50 unserer Häuser werden mittels Gas beheizt. Dennoch ist es unser erklärtes Ziel, bis 2040 die Dekarbonisierung unserer Heizsysteme abgeschlossen zu haben. Dafür wäre ein politisches Durchgriffsrecht in die Wohnungen hilfreich.

Wohin entwickelt sich leistbares Wohnen in Europa?

Steigende Grundstücks-, Bau- und Energiekosten machen Wohnen in vielen Städten zur zentralen Zukunftsfrage und belasten Haushalte überall. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein, dass Wohnen ein Grundrecht ist und nicht allein den Marktmechanismen überlassen werden darf. Viele Länder blicken deshalb auf das österreichische und speziell das Wiener Modell, mit einer starken Rolle der gemeinnützigen Bauträger, klaren Förderinstrumenten und langfristig gesicherten Mieten. Zukünftig wird es in Europa mehr Kooperationen zwischen Städten und Gemeinnützigen geben, um soziale, ökologische und ökonomische Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Leistbares Wohnen wird dabei nicht nur als Sozialpolitik verstanden, sondern als Standortfaktor für lebenswerte, stabile Städte.

Welche Erwartungen haben Sie an die EU-Wohnbaupolitik?

Leistbares Wohnen muss europaweit als öffentliche Aufgabe anerkannt werden. Es braucht langfristige Förderprogramme, die auch Sanierung und Dekarbonisierung einschließen. Gemeinnützige Modelle dürfen nicht durch Wettbewerbsrecht eingeschränkt werden. Zusätzlich braucht es klare Regeln gegen Spekulation und mehr Zugang zu Fördermitteln für klimafreundliches Bauen. Nur so lassen sich sozialer Zusammenhalt und Klimaziele gemeinsam erreichen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das ÖVW (Österreichisches Volkswohnungswerk) ist seit 1951 ein gemeinnütziges Wohnbauunternehmen mit über 11.000 Wohneinheiten. Seit 1984 ist das ÖVW zu 100% Tochter der Erste Bank. In den letzten Jahren errichtete das ÖVW 1.750 Wohnungen in Kooperation mit der Erste Bank und der Europäischen Investitionsbank. Insgesamt stellte die EIB der Erste Bank in den letzten sechs Jahren 800 Millionen Euro für den österreichischen Wohnungsbau zur Verfügung.

ÖVW-Projekte in Wien, EIB-finanziert Wohneinheiten:

Nordbahnhof Baufeld 7 148

Podhagskygasse 251

Hausfeld Nord 92

Nordbahnhof Baufeld 2 75

Nordbahnhof Baufeld 1BC 444

Schichtgründe 3A 276

Bloch-Bauer-Promenade (Quartiershaus) 36

Berresgasse 179

Nordbahnhof Baufeld 3E 249

Gesamt 1.750